セルフレスキューの基礎(評価版)

労山千葉県連救助隊の遭難救助訓練に参加して

日時:2000年9月2日(土)~3日(日)

場所:谷川岳登山指導センターの少し上の法面(コンクリート吹きつけ斜面)

講師:都岳連救助隊隊長 渡辺輝男さん

参加者:千葉県連救助隊員他

岳樺クラブ参加者:竜少年、Nob、クニ

これは、過日労山千葉県連のセルフレスキュー講習会に参加した時の記録をまとめたものです。

この講習会の目的は、もし自分たちのパーティー内で事故者が発生した場合、手持ちの装備でいかに早く、安全確実に救出するかというセルフレスキューに主眼をおいたものでした。

講師の渡辺輝男さんには2日間たっぷりとお世話になりました。本当にありがとうございました。

この報告ページには、私たちが未だ消化しきれていない内容も含まれています。今後は技術の習得・再検証を積極的に進める予定です。その意味で、リスクも含まれていますので、ご利用される方はあくまでも各自の責任において実施してください。

また、このページの印刷につきましては事前に岳樺クラブ宛ご連絡下されば幸いです。

【訓練内容】

- ロープの各種結び方

- ロープの連結

- 救助用シングルロープのアンカーへのフィックス

- 8環による懸垂下降と仮固定

- 負傷者の背負い方

- 懸垂、プルアップ時のロープ結び目の通過

- 負傷者の吊り下げ

- 負傷者の吊り上げ

- 斜張による負傷者の搬出

- その他

【ロープの各種結び方】

遭難救助技術の基本として各種ロープの結び方をマスターしておかなければならない。又、レスキュー時には負傷者に救助者がロープを結んであげる場合が殆んどである。自分のハーネスに結ぶのはなれているが、負傷者と向かい合って相手にロープをセットするのは意外と難しいので訓練を要する。

クローブヒッチ

ご存知立ち木などにロープを固定する基本的結び方。

クローブヒッチ

ご存知立ち木などにロープを固定する基本的結び方。

立木の場合は、クローブヒッチ+ハーフノット+ダブルフィッシャーで端末を結束すると確実です。

ボウラインノット

ボウラインノット

リング負荷などで解けるという話題も出たが、正しく結んで端末処理を行い、リング負荷がかからないようにセットすればOK。

立ち木などへ固定する場合一巻させてから結び目を作ればより確実な支点となる。

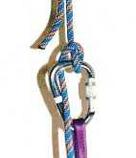

フォギア・オブ・エイトノット(マリーン)

フォギア・オブ・エイトノット(マリーン)

良く使う結び方である。荷重のかかるエイト結びにはカラビナをかませると良い。

写真の図はフィギュアエイトノットにカラビナをかませてスパイクしたもの。

結び目に加重がかかってもカラビナ外すと隙間が出来てほどけやすい。

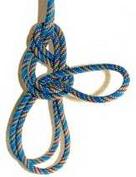

ラビットノット

加重がかかることが予め予測される場合は、フォギィアエイトノットの結束部を大きくして結束の解除を容易にする。この結束方法をラビットノットという。

|  |  |

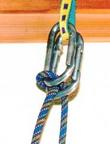

ムンターヒッチ

ムンターヒッチ

イタリアンヒッチとか半マスト結びなどと呼ばれた結び方。

カラビナだけでザイルに制動がかけられる。ザイル制動の他、懸垂下降にも利用できる。シングルロープの制動に良い。

制動側のロープの位置は、安全環と反対になるように。

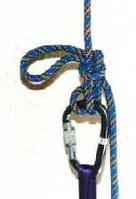

ミュールノット(図はムンターミュールノット)

ミュールノット(図はムンターミュールノット)

ザイルの仮固定に良い。

仮固定の場合、テンションがかかった状態で仮固定解除の必要もあるがこの結び方。

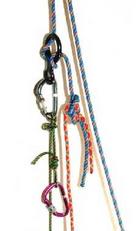

メインロープに補助ロープを固定する各種方法

| プルージックノット | クレムハイストノット | バックマンノット | マッシャー結び |

|  |  |  |

【ロープの連結】

【ロープの連結】

ロープ同士の連結には回収の容易さを考慮してフィギア・オブ・エイトノットが有効。懸垂下降後の回収も楽。

ただし、ロープの末端をロープ径の15倍以上は十分に出しておく。また、結束部を予め締めこんでおくこと。

【救助用シングルロープのアンカーへのフィックス】

立木等のアンカーにエイト結び・ボーラインで結ぶ時には、テンションを高めるために二重巻にしてから結ぶ。(前述ボーラインノットの写真参照)

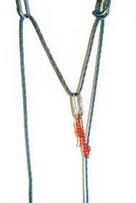

複数の支点からシングルロープで流動分散で取る場合。

シングルロープの片端にフィギア・オブ・エイトノットでループを作る。複数の支点にループを流動分散の要領でロープをかけ、真中の一まとめにする部分では、ひねりを加えず。結び目の端でもう一つ作ったフィギアオブエイトノットにつけたカラビナに掛ける。

|  |  |

|  |

ループの長さの算出方法

各支点から結び目までの角度を60度以内とする為に必要な長さの算出方法。

「支点の数」×2×「両端の支点の間隔(m)」

例えば、支点が3箇所で両側の支点の間隔が1.2mあった場合は

3×2×1.2=7.2m

【8環による懸垂下降と仮固定】

遭難救助隊でよく使用されているスウェーデン製のエコプロは横に仮固定用の挟み込みの溝があるので便利。

懸垂下降の8環の位置は、身体から離れた上部にセッティングした方がよい。腰の位置だとひっくり返る恐れがある。

遭難者と一緒に懸垂下降するときなどは、下降スピードコントロールしやすくする為に8環から下の制動を賭ける側のザイルをハーネスにつけたもう一つのカラビナをくぐらせてると制動がかけやすい。(ワンターン)

それでも制動力が不足する場合は8環側にもう一つカラビナをかけてさらにくぐらせるともっと強い制動がかけられる。(ツーターン)

| エコプロ | ワンターン | ツーターン |

|  |  |

制動をかける側のザイルをオートブロックなどで制動をかけるのも、途中の仮固定などがやりやすい。

|  |  |

【負傷者の背負い方】

負傷者を背負う場合の各種方法

ザックとストック等の棒状のもの

ザックの背負い紐の下部をザックの背に廻し、そこにストックなどを通して負傷者を座らせ、ザックを担ぐ。

負傷者を安定させる為に、負傷者の背中と救助者をシュリンゲ、テーピングテープなどで結ぶ。

ストックなどの棒には、マットなどを巻いてクッション代わりにする。ザックの背負い紐にはタオルなどを巻いて救助者の負担を少なくする。

ザックとカッパ

棒などが無い場合、カッパの上着の袖をザックの背負い紐やピッケルホルダーに結び付け、カッパとザックでオムツのような形を構成して負傷者を背負う。

カッパだけ

カッパの上着とズボンを連結。上着の裾ポケットに石等をいれ、その裾をズボンの胴に入れてシュリンゲなどで上下連結。

おんぶ紐のような形にして負傷者を背負う。

シュリンゲ

長めのシュリンゲを負傷者のお尻と背中に廻して背負う。背中に廻す方は、わきの下を通さないと負傷者の首がしまる。

救助者は両肩にかかったシュリンゲを胸の前で別のシュリンゲなどで連結すると外れにくい。

|  |  |

【懸垂、プルアップ時のロープ繋ぎ目の通過】

懸垂下降の時

下降器とハーネスの連結をムンターミュールノットとしておく。

繋ぎ目まで下降する。下降器は繋ぎ目に引っかかるので、その状態で、繋ぎつなぎ目の下に新しい下降器をセットする。

新しい下降器をセットしおわったら、上のテンションのかかった下降器のテンションを、ハーネスと下降器の間を連結しておいたミューラーノットを解き、ミュンターノットを静かに緩めながら下の下降器にテンションを移し、下降を継続。この時、繋ぎ目に最初使っていた下降器は残置される。

細引きの片端にループを作った物を準備しておくと、このシステムが簡単に作成できる。

右の下のカラビナがハーネスに接続される側で、写真の8環へのテンション解除は、上のカラビナのミューラーを解き、ムンターヒッチを可動状態にする。この時ハーネスに繋がっていない側の細引きはしっかりホールドしておく。

ホールドしている側の細引きを徐々に緩めれば、下降器とハーネスの間隔が広がり、テンション解除となる。

プルダウン時の通過方法

結び目が近くなったら、ザイルを仮固定。

下方向のテンションのかかったザイルに、オートブロックを固定して、それにつけたカラビナにムンターミュールでアンカーに固定。

ザイルの仮固定を解除して繋ぎ目を通過させ、ザイルを再び固定。

オートブロックに繋がったムンターミュールを解除し、徐々にザイル本体にテンションを移す。

ザイルにテンションが移ったら、オートブロックを解除する。

プルアップ時の通過方法

結び目が近くなったら、引き上げ方向のテンションのかかったザイルに、オートブロックをセット。プルアップして、繋ぎ目を通過させ、オートブロックを解除する。

【負傷者の吊り下げ】

負傷者を背負って懸垂下降する場合は、デージーチェーンなどで負傷者と救助者のハーネスを連結し、その中間部から下降器に接続する。

連結したデージーチェーンなどと下降器とは、負傷者の位置が、救助者の位置より高くなるように設定すると、救助者が楽。

搬出経路の傾斜がさまざまな場合、下降器と負傷者、救助者の位置関係が異なった方が良い場合もあるので、その時は、デージーチェーンと下降器との接続を固定位置ではなく自由に動かせるようにセットすると良い。

救助者は下降器の制動にあたり、ハーネスにもう一つつけたカラビナでワンターン、もしくはツーターンとすると制動が楽。また、制動をかける部分にオートブロック等をセットしておくと途中手を離すようなことがあっても落ちることは無い。

|  |  |

ザイルを固定しないで下降する方法。

アンカーにザイルをトップロープの要領でセットする。ザイルの片端を負傷者に結び、支点を介したザイルのもう一方を救助者のハーネスにつけた下降器にセットする。

一本のザイルで支点を介して負傷者と救助者に振り分けられた形になる。

救助者は負傷者を背負い、自分の下降器の操作で下降する。

この場合、下降器の制動力は、一本の固定されたザイルで下降する場合の半分で済むがザイルの長さの半分しか下降できない。

岩壁に宙吊りになっている負傷者の救出

救助者は負傷者の所まで懸垂下降する。

あらかじめ、下降器と救助者の間はデージーチェンの中間部を下降器に接続するなどして、負傷者のハーネスと下降器を直ちにセットできるようにしておく。

負傷者の側についたら、下降器から出ている負傷者用デージーチェーンを負傷者のハーネスに固定する。

負傷者がぶら下がっていたザイルをナイフで切断して、救助者の下降器操作で一緒に下降する。

この時、下降器と救助者をつないでいるデージーチェーンを負傷者の下をくぐらせて抱えるようにすると負傷者が楽。また負傷者が救助者より小さい場合は抱きかかえる。などして、下降途中負傷者が振られるのを防ぐ。

【負傷者の吊り上げ】

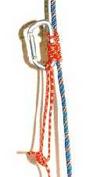

通常のクライミングギアのみで三分の一法で引き上げ

上にいる救助者は下にいる負傷者にロープの一端を垂らし、ハーネスに固定してもらう。又は負傷者の側にいる救助者が負傷者にザイルを結びつける。

上にいる救助者は下から上がってきているザイルをアンカーに通す。この時、この支点を引き上げられたザイルが後戻りしないよう、ストッパーを作成する。ストッパーは、ユマール、バックマンとATC、などでも行える。

引き上げ方向のザイルに救助者(引き上げ者)の足場に合わせて長さを調整しオートブロック又はユマールを引き上げ方向にセットしカラビナをかける。

このカラビナに引っ張る方のザイルをかけ、そのザイルをアンカーにセットしたカラビナにかけて引き上げ方向を下向きにする。

写真では、右が負傷者、左が引き上げ側となる。

この状態で、オートブロックをできるだけ下方向に移動させ、引く側のザイルを引っ張る。負傷者側のザイルは、引く側のザイルが緩んでもストッパーで、引き戻されることは無い。

オートブロックのカラビナの位置が一杯上まで来て引き上げられなくなったら、引き上げ側のザイルを緩め、オートブロックを引き上げザイルの下方向までずらし、再度引き上げロープを引く。

理論値としては、引く側の力は引き上げに要する力の3分の1となる。(但し、実際にはロープとカラビナとの摩擦やロープの伸びなどの影響が出てくるので、もっと重くなる。)

これを繰り返す。

ストッパー各種

(ガルーダヒッチは抵抗が強すぎるのでストッパーにはあまり向いていない=ギア不足の時の最後の手段)

| ガルーダヒッチ | ユマール | バックマンとATC | |

|  |  |  |

通常のクライミングギアのみで六分の一法

(1/2+1/3の組み合わせ)で引き上げ

負傷者側のザイルをハーネスに固定しないで折り返して上で固定すれば引く側の力は引き上げに要する力の6分の1となる。(上記、三分の一法と同じく、実際にはもっと強い力が必要。)

いずれもカラビナを介すことで摩擦によるロスが発生するので、プーリーなどあればこれが軽減される。

引く側は三分の一法でも結構きついので、引く側のロープにユマールやオートブロックなどセットして力が目一杯かかるようにして引っ張る。

【斜張による負傷者の搬出斜張り】

負傷者の搬送にザイルをケーブルとして張り負傷者をカラビナでこのザイルにぶら下げて負傷者をすべり下ろす。負傷者の下降速度のコントロールは、負傷者のハーネスから取った確保用ザイルをガイドロープとしてコントロールする。

この時、ガイドロープの位置はハーネスとケーブルとなったザイル接点より離すこと。

負傷者を送り出す時は、最初あっちこっちにぶつかったり引っかかったりしないようサポートしてあげること。

下側のケーブル用ザイル固定用アンカーは複数の人員と角度が急であれば、ザイル端末に人数分のループを作り、各々のハーネスに連結することによる人間アンカーとすることもある。

これは、ケーブル用ザイルを張ったり緩めたりが速やかに行える。

立ち木などのアンカーから取る場合は、メインザイルで直接張力をかけるようにすると張増し、や緩めが大変なので、別の補助ザイルで、三分の一法などによりメインザイルにテンションをかけるようにしたほうが良い。

【その他】

作業に使用するグローブは指先まで全て覆われた皮製が良い。

本文中写真は、現地で撮影した物と後日自宅にて撮影したものを使用した。 また本文作成にあたっては、救助隊訓練参加の体験並びに、書籍として、「ヘルマンフィーバー著現代登山技術」「デス・ポースン著 The Handbook of Knot」を参照した。

クニ